2025年小堀研レポート

- 2024年能登半島地震の震源過程

- 地域性を考慮した機械学習に基づく地震動予測モデルの構築

- FEM解析コードへの高次要素の導入による地盤の強非線形時の解析精度の向上

- 建物内の地震観測データを利用したデータ同化による基礎の損傷検知技術の開発

- 陸上および洋上の風力発電設備の地震荷重評価と審査機関による認証取得対応

- 陸上風力発電設備の杭基礎の疲労損傷評価

- 超高層建築物の耐震安全性検証のためのCFT疲労試験

- 東京都心4区を対象とした長周期地震動による都市機能被害の評価

- 地震直後の天井材の自動被害確認システムの研究開発

- 海外人材との交流(海外技術者の招聘 および 18WCEE参加)

- 被災度判定支援システム『q-NAVIGATOR®』の10年を経過した実績と無線通信の開発適用

2024年能登半島地震の震源過程

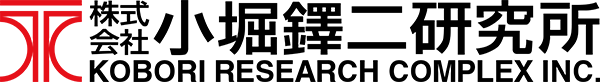

2024年1月1日に発生したマグニチュード7.6の能登半島地震では、石川県輪島市や志賀町で最大震度7を観測し、大きな被害が出ました。この地震は、1995年兵庫県南部地震を契機に設置された密な地震・測地観測網によって観測した最大規模の地殻内地震であり、その長大な断層でどのようなすべりが発生したのか(震源過程)を明らかにすることは、将来の地震動予測にとって重要です。

2024年1月1日に発生したマグニチュード7.6の能登半島地震では、石川県輪島市や志賀町で最大震度7を観測し、大きな被害が出ました。この地震は、1995年兵庫県南部地震を契機に設置された密な地震・測地観測網によって観測した最大規模の地殻内地震であり、その長大な断層でどのようなすべりが発生したのか(震源過程)を明らかにすることは、将来の地震動予測にとって重要です。

当社は、余震分布など参考に、複数のセグメント(N1~N6)からなる断層モデルを構築し、強震波形・遠地波形・GNSSデータを用いて震源過程解析を行いました。その結果、主に震源西(N4)、能登半島北東沖(N2)、能登半島北西部(N5~N6)に大きなすべりが得られました。後者2ヵ所はほぼ同時にすべったこと、破壊の停止に断層形状が関係した可能性があることがわかりました。今後は、大地震の震源過程の知見を蓄積し、地震動予測の高精度化に繋げていきます。

地域性を考慮した機械学習に基づく地震動予測モデルの構築

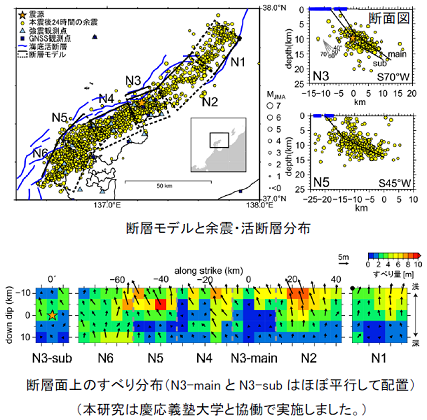

地震による揺れの強さは、地震の規模や震源からの距離の関数である地震動予測式で評価されることが一般的です。また、従来は全国を一律に扱う予測式でしたが、近年では観測記録の蓄積を背景に、震源や伝播経路、地盤増幅など揺れの強さに影響を与える特性に地域ごとの違いを反映する試みが進められています。単純な数式では表現できないものも提案され、地震動予測モデルとも呼ばれています。

地震による揺れの強さは、地震の規模や震源からの距離の関数である地震動予測式で評価されることが一般的です。また、従来は全国を一律に扱う予測式でしたが、近年では観測記録の蓄積を背景に、震源や伝播経路、地盤増幅など揺れの強さに影響を与える特性に地域ごとの違いを反映する試みが進められています。単純な数式では表現できないものも提案され、地震動予測モデルとも呼ばれています。

当社でも独自に予測モデルの構築に取り組んでいます。当社モデルは、機械学習手法の一つであるU-netによる観測記録の学習を特徴としています。画像処理のために開発されたU-netは、局所的な特徴と全体的な位置情報の両方を多段階で統合し学習します。右下図は関東平野を対象とした地震動の予測結果の例を示しており、地点毎の揺れの強さの違いを精度よく再現しています。今後は、対象地域の拡充とともに、予測精度向上のための改良を進めていきます。

FEM解析コードへの高次要素の導入による地盤の強非線形時の解析精度の向上

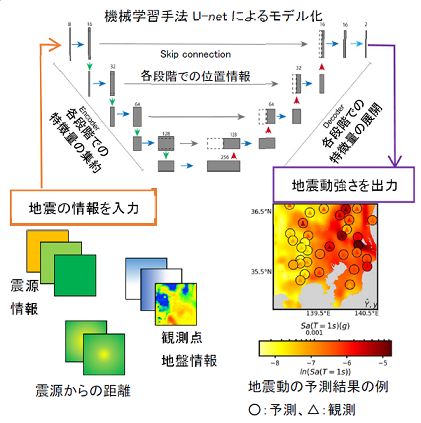

建物と地盤の相互作用を評価する解析手法のうち、建物と地盤を一体でモデル化する3次元FEMは、現実に即して建物の挙動を把握できる点で有効です。地盤の非線形程度が建物の構造部材の応力評価に影響することもあるため、これまで当社は、地盤の非線形性に着目した地盤要素の開発と有効性の確認を進めてきました。

建物と地盤の相互作用を評価する解析手法のうち、建物と地盤を一体でモデル化する3次元FEMは、現実に即して建物の挙動を把握できる点で有効です。地盤の非線形程度が建物の構造部材の応力評価に影響することもあるため、これまで当社は、地盤の非線形性に着目した地盤要素の開発と有効性の確認を進めてきました。

建物や杭周囲の地盤が著しく変位して強非線形化する場合、地盤要素の非線形性に加え、一要素あたりの節点数も解析結果に影響します。そこで、相互作用解析用の3次元FEM解析コードに、既往の1次要素に加えて2次要素を導入しました。1次要素のみの場合は実現象に見られる鉛直力の頭打ちが見られず支持力算定が困難でしたが、2次要素を用いることで算定が可能になりました。今後は、建物や杭周囲の地盤が強非線形化する場合の耐震性評価に活用していきます。

建物内の地震観測データを利用したデータ同化による基礎の損傷検知技術の開発

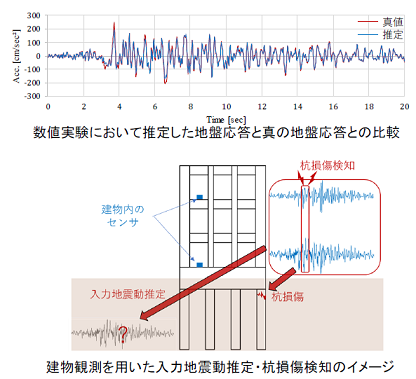

当社が展開する被災度判定支援システムq-NAVIGATOR®をはじめとして、近年、地震の揺れを測るセンサを設置した建物が増加しています。しかし、センサの多くは建物内に設置され、地盤や基礎に設置されることはごく限られています。2024年能登半島地震では、地盤や基礎の被害が注目されましたが、基礎の被害の有無を確認するには、現地を掘削するなどの調査に拠らなければならず、多くの費用と時間を要します。そのため、建物内のセンサ情報から地盤・基礎の被害に関する情報を取得する技術が望まれています。

当社が展開する被災度判定支援システムq-NAVIGATOR®をはじめとして、近年、地震の揺れを測るセンサを設置した建物が増加しています。しかし、センサの多くは建物内に設置され、地盤や基礎に設置されることはごく限られています。2024年能登半島地震では、地盤や基礎の被害が注目されましたが、基礎の被害の有無を確認するには、現地を掘削するなどの調査に拠らなければならず、多くの費用と時間を要します。そのため、建物内のセンサ情報から地盤・基礎の被害に関する情報を取得する技術が望まれています。

2024年度は、海外の研究機関や技術者との連携を通して、建物内の加速度記録から入力地震動や地盤応答を推定する研究を進めました。今後は、センサ情報を活用し、目に見えない基礎の損傷検知技術の開発に取り組んでいきます。

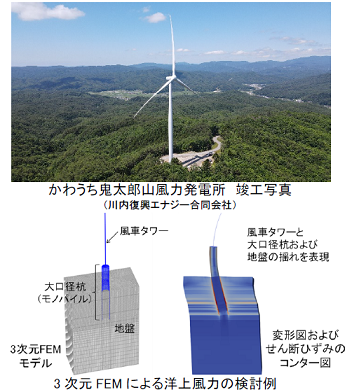

陸上および洋上の風力発電設備の地震荷重評価と審査機関による認証取得対応

政府によるGX(グリーントランスフォーメーション)政策を背景として、再生可能エネルギーの導入が推進されています。その一環として、現在、陸上と洋上で多数の風力発電事業が計画されています。当社は、高度な解析技術を活用して、それらの事業の設計業務に取り組み、審査機関による認証取得に対応しています。

政府によるGX(グリーントランスフォーメーション)政策を背景として、再生可能エネルギーの導入が推進されています。その一環として、現在、陸上と洋上で多数の風力発電事業が計画されています。当社は、高度な解析技術を活用して、それらの事業の設計業務に取り組み、審査機関による認証取得に対応しています。

陸上風力では、山地での基盤傾斜の影響や、海岸線近くの液状化地盤での側方流動の影響を評価するために、有限要素法(FEM)解析を行い、難易度の高い立地条件に対応しています。洋上風力では、建設地点の地盤条件を反映した地震荷重評価の他に、3次元FEMを用いた解析により、大口径杭(モノパイル)に支持された風車の地震時挙動の詳細な検討を行っています。当社は、今後も増加する風力発電事業に貢献していきます。

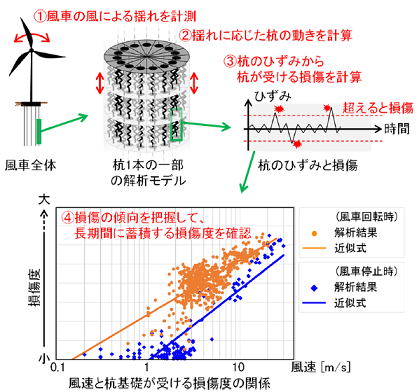

陸上風力発電設備の杭基礎の疲労損傷評価

再生可能エネルギーの一つとして期待されている風力発電は、建設時に設定した供用年数から寿命が20年程度とされており、発電を続けるには、20年ごとに発電設備を更新する必要があります。その際、杭基礎部分が再利用可能であれば、杭の新設工事に伴うCO2排出量の削減が期待できます。そこで当社は電源開発株式会社と共同で、タワーや発電機の更新の際に杭基礎部分を再利用しても、疲労損傷上問題がないことを確認するための技術開発を行っています。

再生可能エネルギーの一つとして期待されている風力発電は、建設時に設定した供用年数から寿命が20年程度とされており、発電を続けるには、20年ごとに発電設備を更新する必要があります。その際、杭基礎部分が再利用可能であれば、杭の新設工事に伴うCO2排出量の削減が期待できます。そこで当社は電源開発株式会社と共同で、タワーや発電機の更新の際に杭基礎部分を再利用しても、疲労損傷上問題がないことを確認するための技術開発を行っています。

2024年度は、風による風車の揺れによって杭基礎が受ける損傷度を確認しました。風が強くなると損傷度が増えるものの、壊れる状態までには十分余裕があり、20年間使ったあとでも十分利用できることを確認しました。今後もさらなる検証を重ね、杭基礎の適切な再利用に向けて研究を継続していきます。

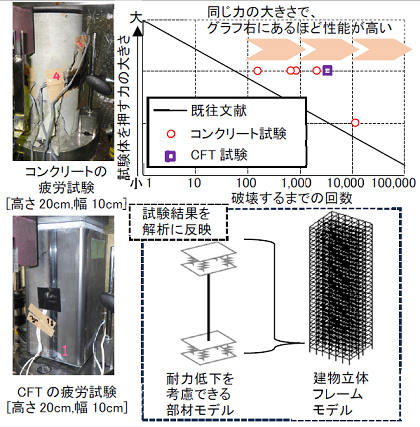

超高層建築物の耐震安全性検証のためのCFT疲労試験

近年、発生が懸念される南海トラフ地震などにより、超高層建築物は振幅の大きいゆっくりとした揺れを長時間受ける可能性があります。このとき建物を構成する部材は、多数回の繰返し変形を経験するため、破断や耐力低下の恐れがあります。超高層建築物に多く使われるCFT(コンクリート充填鋼管)柱の繰り返し変形性能評価手法は確立していないため、当社ではその開発に取り組んでいます。

近年、発生が懸念される南海トラフ地震などにより、超高層建築物は振幅の大きいゆっくりとした揺れを長時間受ける可能性があります。このとき建物を構成する部材は、多数回の繰返し変形を経験するため、破断や耐力低下の恐れがあります。超高層建築物に多く使われるCFT(コンクリート充填鋼管)柱の繰り返し変形性能評価手法は確立していないため、当社ではその開発に取り組んでいます。

2024年度は、CFTの繰返し変形による劣化の性状を把握するために、コンクリートとCFTの疲労試験を実施しました。これにより、CFTがコンクリートに比べ、劣化しにくく、高い性能を持つことを確認しました。また、その実験結果をもとに昨年度開発したモデルを改良し、それを活用した建物立体フレーム解析により、超高層建築物の耐震性の精緻な評価が可能になりました。当社はこれらの評価技術を通じて超高層建築物の耐震安全性確保に貢献していきます。

東京都心4区を対象とした長周期地震動による都市機能被害の評価

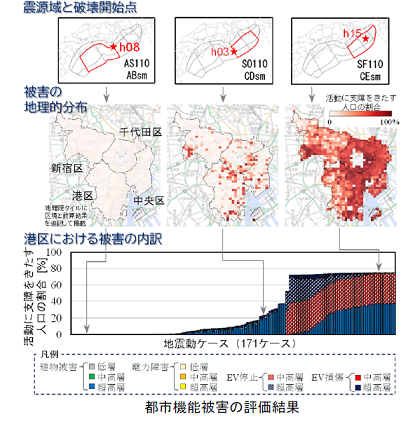

南海トラフ地震・津波による被害軽減のため、文部科学省による「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」が2020年度より5年間実施されました。当社は、本プロジェクトの「発災時の大都市機能の維持」に関する調査研究業務を(国研)防災科学技術研究所より受託してきました。都市部で鉛直方向の動線となるエレベータに着目して、長周期地震動による東京都心の都市機能被害を評価し、機能維持の観点から望ましい復旧方針について検討しました。

南海トラフ地震・津波による被害軽減のため、文部科学省による「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」が2020年度より5年間実施されました。当社は、本プロジェクトの「発災時の大都市機能の維持」に関する調査研究業務を(国研)防災科学技術研究所より受託してきました。都市部で鉛直方向の動線となるエレベータに着目して、長周期地震動による東京都心の都市機能被害を評価し、機能維持の観点から望ましい復旧方針について検討しました。

南海トラフで発生する地震は多様性に富み、様々な震源パターンが想定されています。最終年度である2024年度は171ケースを想定しました。被害の様相にも多様性があること、とくに震源の東側が半割れとなるケースでは、超高層建築物の被害やエレベータが停止する可能性があることがわかりました。当社は今後も引き続き、巨大地震に対する防災対策の高度化に貢献していきます。

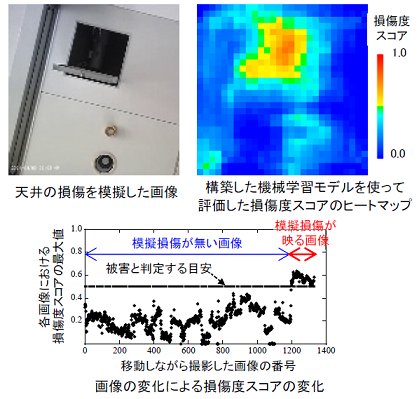

地震直後の天井材の自動被害確認システムの研究開発

近年の国内での大地震において、非構造部材の被害が多いことが改めて浮き彫りとなりました。非構造部材の被害のうち、特に天井の被害は在館者の身に危険が及ぶ可能性が高く、被害の有無を早期に把握する必要があります。一方で、確認箇所数が多く、防災担当者の負担が大きいため、被害確認の自動化が望まれています。

近年の国内での大地震において、非構造部材の被害が多いことが改めて浮き彫りとなりました。非構造部材の被害のうち、特に天井の被害は在館者の身に危険が及ぶ可能性が高く、被害の有無を早期に把握する必要があります。一方で、確認箇所数が多く、防災担当者の負担が大きいため、被害確認の自動化が望まれています。

当社では、地震直後に天井材の被害を画像により確認するシステムを構築すべく、建物のモニタリングに造詣の深い早稲田大学の西谷名誉教授と足利大学の仁田教授と共同で研究を進めています。この共同研究では、近年発展が著しい機械学習の技術を応用することで、地震時の天井被害を平常時の天井からの乖離度合いで評価する手法を確立し、新たな地震時のモニタリングサービスの展開を目指しています。

海外人材との交流(海外技術者の招聘 および 18WCEE参加)

日本は世界でも有数の「地震国」であり、今までに多数の大地震を受けてきました。地震被害を受けるたびに建築基準が改訂され、地震に強い建築物を建てるための方法が基準のなかにとり込まれてきました。その一方で日本の建築物の設計において適用される耐震性能設計の枠組みと地震荷重の設定方法は、過去20年にわたり大きな変更はありません。一方で世界に目を向けると、米国では過去20年余にわたり耐震性能設計手法の開発が続けられ、建物の使用継続性や崩壊に対する安全度が直接的にとり入れられています。この性能設計手法はアジア諸国はじめ多数の国々においてグローバルスタンダードとしてとり込まれています。当社では海外人材との交流を通じて、それら海外技術への精通に励んでいます。

日本は世界でも有数の「地震国」であり、今までに多数の大地震を受けてきました。地震被害を受けるたびに建築基準が改訂され、地震に強い建築物を建てるための方法が基準のなかにとり込まれてきました。その一方で日本の建築物の設計において適用される耐震性能設計の枠組みと地震荷重の設定方法は、過去20年にわたり大きな変更はありません。一方で世界に目を向けると、米国では過去20年余にわたり耐震性能設計手法の開発が続けられ、建物の使用継続性や崩壊に対する安全度が直接的にとり入れられています。この性能設計手法はアジア諸国はじめ多数の国々においてグローバルスタンダードとしてとり込まれています。当社では海外人材との交流を通じて、それら海外技術への精通に励んでいます。

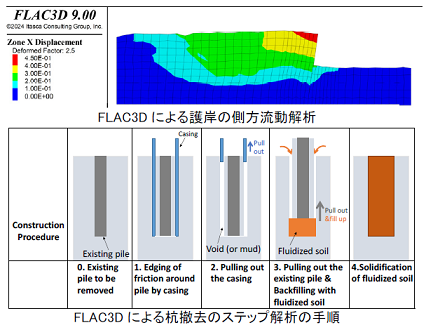

■海外技術者の招聘

■海外技術者の招聘

2024年度は2名の海外技術者を招聘し、チームミーティングや技術交流会、報告会等を開催しました。初回の招聘では、大変形や残留変形が扱える地盤解析コードFLAC3Dによる護岸の側方流動解析や杭撤去のステップ解析を行い、特に、最新の地盤構成則SANISAND-MSfのノウハウを習得しました。2回目は、数多くの研究者が共同で開発している解析コードOpenSeesによる地盤-基礎-建物モデルの動的解析を行い、最新の知見を獲得しました。

■18WCEEへの参加

■18WCEEへの参加

2024 年7 月にイタリアのミラノで第18 回世界地震工学会議(18WCEE)が開催されました。WCEEは、世界各国の地震工学の研究者や技術者等が一同に会する国際会議です。4年に1度の開催で今回は82か国から約4,250人が参加しました。当社は、実験、地盤、モニタリング、マルチハザード、および鋼構造といった幅広いセッションにわたって6編の論文を発表しました。閉会式では、当社社長中島正愛が欧州地震工学研究センター(EUCENTRE)より、地震工学の分野で革新性、創造性、研究業績、および教育において卓越性を示した個人を称えるNigel Priestley国際賞を受賞しました。

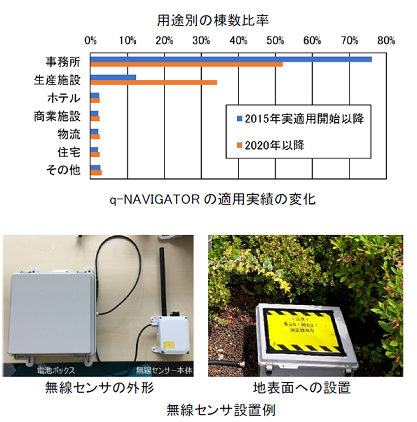

被災度判定支援システム『q-NAVIGATOR®』の10年を経過した実績と無線通信の開発適用

q-NAVIGATOR®は、2025年3月で実適用開始から10年を経過し、適用棟数が580棟を超えました。10年を経過しても極めて低い故障率で稼働しており、システムの信頼性が確認できました。当初、適用建物は中高層の事務所ビルが大部分を占めていましたが、最近は低層の生産施設が増え、実適用以降全棟の12%を占めるまでになりました。

q-NAVIGATOR®は、2025年3月で実適用開始から10年を経過し、適用棟数が580棟を超えました。10年を経過しても極めて低い故障率で稼働しており、システムの信頼性が確認できました。当初、適用建物は中高層の事務所ビルが大部分を占めていましたが、最近は低層の生産施設が増え、実適用以降全棟の12%を占めるまでになりました。

生産施設では、地震発生直後の従業員の安全確保だけでなく、迅速な応急復旧やサプライチェーンの維持に役立ちます。また、センサは有線接続を基本としていますが、敷地内に複数の建物がある事業所や施設では、棟間接続の配線工事が必要となります。このような場合に設置工事コストを抑えることを目的として、必要に応じて無線センサを活用しています。無線センサは、屋外設置に適しており、地表面に設置すれば、建物だけでなく地盤の揺れも確認できます。今後も、多様なニーズに対応できるようこれらセンサの開発を進めます。