q-NAVIGATOR® [建物安全度判定支援システム]

ミュートを解除すると音声が聞こえます(約11MB)

大地震発生直後には、避難すべきかどうか、建物を使い続けられるかどうかの的確な判断が迅速に求められます。

建物安全度判定支援システムq-NAVIGATOR®は地震後の揺れが収まってから、1~3分というスピードで建物管理者がそのような判断を客観的にできる情報を提供します。建物利用者へも迅速に建物の状況を知らせるとともに、被災状況の詳細なデータを記録できるため、災害後の早期復旧にも活用できます。

導入建物は580棟余り(2025年4月現在)にのぼり、建物の使用用途は事務所(約8割)、その他に工場施設、商業施設、倉庫、共同住宅、ホテル、大学、劇場、病院などと幅広く、低層建物から中層はもとより、50階以上の超高層建物にも設置されています。2023年には東京都庁舎(第一本庁舎、第二本庁舎、都議会議事堂)にも設置され、帰宅困難者収容場所の安全対策としても使われています。

また、一般財団法人日本建築防災協会の「応急危険度判定基準に基づく構造モニタリングシステム技術評価」(2025年5月26日付)を取得済みです。

q-NAVIGATOR®システムとは

建物に複数のセンサー(加速度センサー・地震計)を設置して地震時の挙動を計測し、建物の安全性を速やかに判定することで、迅速な判断と適切な避難誘導をサポートするシステムです。

当社の構造技術者が、対象建物の耐震診断書や構造設計図書の精査を行い、豊富な知見と経験より建物ごとの最適な判定限界値を定めます。判定の対象は建物の構造躯体だけでなく、天井などの二次部材や家具、什器まで、揺れの強さに応じた被害を推定し、点検すべき箇所の判断を支援します。

5つの特長

| 信頼性 | 580棟を超える建物への導入実績があり、実験と観測による検証を行っています。 初期の適用から10年を超えて問題なく運用され、大規模な被害地震でも正常に稼働してきました。長年の観測や運用の経験はサービスの開発にも生かされています。 |

|---|---|

| 迅速性 | 地震の揺れが収まってから3分以内に安全度の判定を完了します。 センサーは標準4台(最大12台)で、建物特性を考慮した適正な位置に必要最低限の台数を設置します。迅速にデータを処理し、いち早く安全度を判定します。 |

| 経済性 | 導入に必要なハードウェアは低価格で提供可能です。 性能と品質が特に重要なセンサーとPCは建物分析に最適な仕様となるように開発しました。他の機器も実績ある市販品を採用し、高いコストパフォーマンスを実現しています。 |

| 適用性 | 建物ごとに異なる構造特性を詳細に考慮し、高精度に安全度を判定します。 経験豊富な構造技術者が、建物ごとに耐震診断書、構造設計図書を確認し、判定に用いる限界値を設定しています。低層建物から50階以上の超高層建物まで、様々な建物に設置でき高精度な判定が可能です。 |

| 拡張性 | クラウドサービスにより、インターネットに接続できれば複数の建物をどこからでも一括で確認できます。 その他、「繰り返し地震評価」機能やデジタルサイネージ、パトライトへの判定の出力などのオプションも充実しています。 |

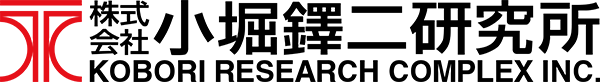

建物の一生をトータルサポート

当社の高い技術力により、 q-NAVIGATOR®導入から管理運用、もしもの際の応急対策とその後の長期的な対応まで、震災リスクマネジメントをトータルサポートいたします。

設置工事について

設置工事する建物は新築・既設を問いません。また、建物の規模、用途や竣工時期、元設計施工業者を問わずに設置することが可能です。

設置工事する建物は新築・既設を問いません。また、建物の規模、用途や竣工時期、元設計施工業者を問わずに設置することが可能です。

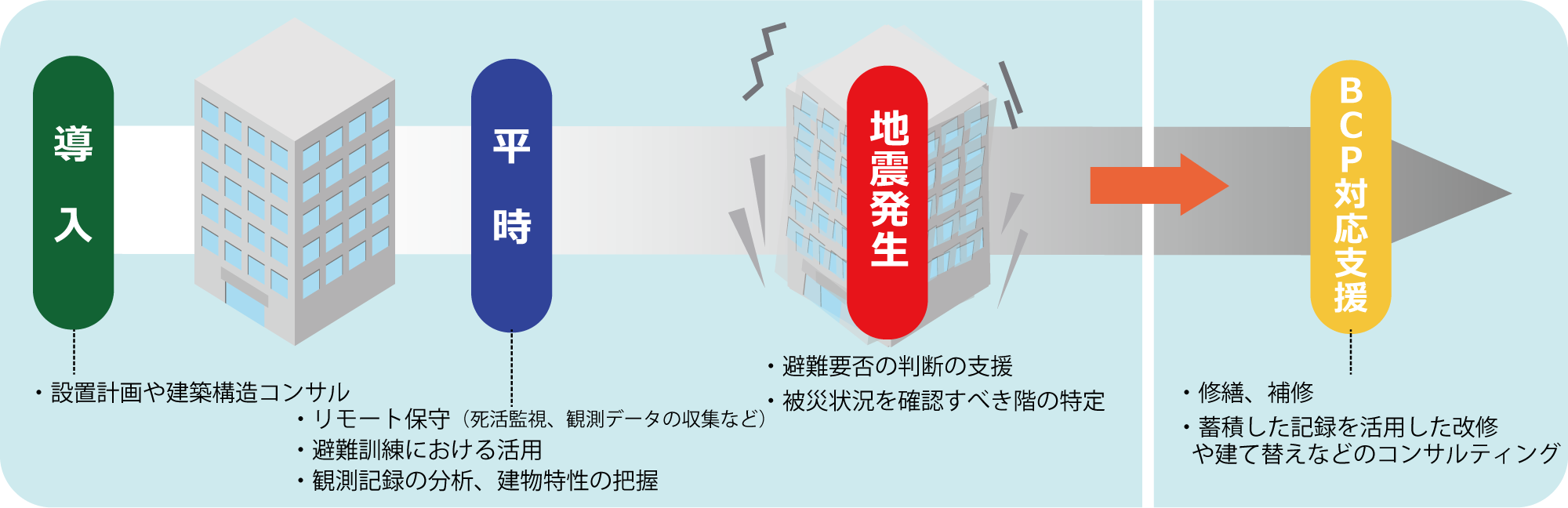

システム本体PC、モニター、ハブ、通信機器等は、ラックにコンパクトに収納し、管理室や防災センターなどに集約します。

加速度センサーは必要階のEPS(弱電用のパイプスペース)などの共用部に設置し、床スラブに接着剤で固定しますので、アンカー工事の必要はありません。LAN配線はシステム本体と地震計の間に配線します。ほとんどの場合は執務スペース等に出入りせず、共用スペースでの作業で設置することができます。

便利なオプション機能

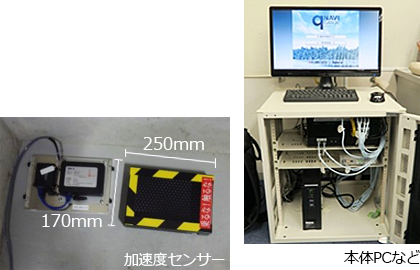

クラウドサービス

インターネットが接続できる環境であれば、どこからでも地震直後に判定結果を一覧で確認できます。また、建物と記録日時を選択して、より詳細な観測結果を過去のデータと比較して確認することも可能です。

インターネットが接続できる環境であれば、どこからでも地震直後に判定結果を一覧で確認できます。また、建物と記録日時を選択して、より詳細な観測結果を過去のデータと比較して確認することも可能です。

複数の建物の震度や安全度を一覧で把握できるため、被害状況の把握や、復旧に向けた建物の優先順位付けに役立ち、迅速な初期対応に活用できます。複数の建物にq-NAVIGATOR®を設置されている多くのお客さまからも、クラウドサービスの有効性に高い評価をいただいています。

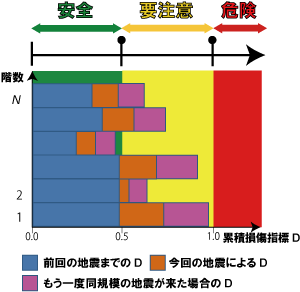

繰り返し地震の評価

2016年の熊本地震では二度にわたる震度7の地震により、被害が拡大しました。このように、大きな地震に繰り返し見舞われた場合の安全度を予測する機能をオプションとして提供しています。

2016年の熊本地震では二度にわたる震度7の地震により、被害が拡大しました。このように、大きな地震に繰り返し見舞われた場合の安全度を予測する機能をオプションとして提供しています。

鉄骨造など鉄骨系の構造は、大きな揺れが繰り返すと梁端部が金属疲労により破断する危険があります。そのためこの疲労損傷を指標化して、安全度を評価します。

RC造、SRC造などのコンクリート系の構造は、大きな揺れで受けた損傷は蓄積するものと想定し、その影響を加味して安全度を評価します。

判定結果表示のバリエーション

オプションとして、PCモニター以外に判定結果を表示する機能を提供しています。

オプションとして、PCモニター以外に判定結果を表示する機能を提供しています。

館内利用者向け情報表示モニター(デジタルサイネージ)への割り込み表示、パトライト(三色信号表示灯)による3段階の安全度判定結果表示(光とブザーで報知)、事前登録者への判定結果のメール自動配信機能(多数に同時に早期に報知可能)に対応しています。

その他、モニター付き監視PCの増設にも対応しています。

q-NAVIGATOR®の稼働状況

実大実験による開発

- 当社では、実大の建物模型を用いた振動台実験により、揺れや被害の大小の異なる複数回の稼働実験を行い、システムが適切に稼働することを確認しています。

地震時の稼働状況の検証

-

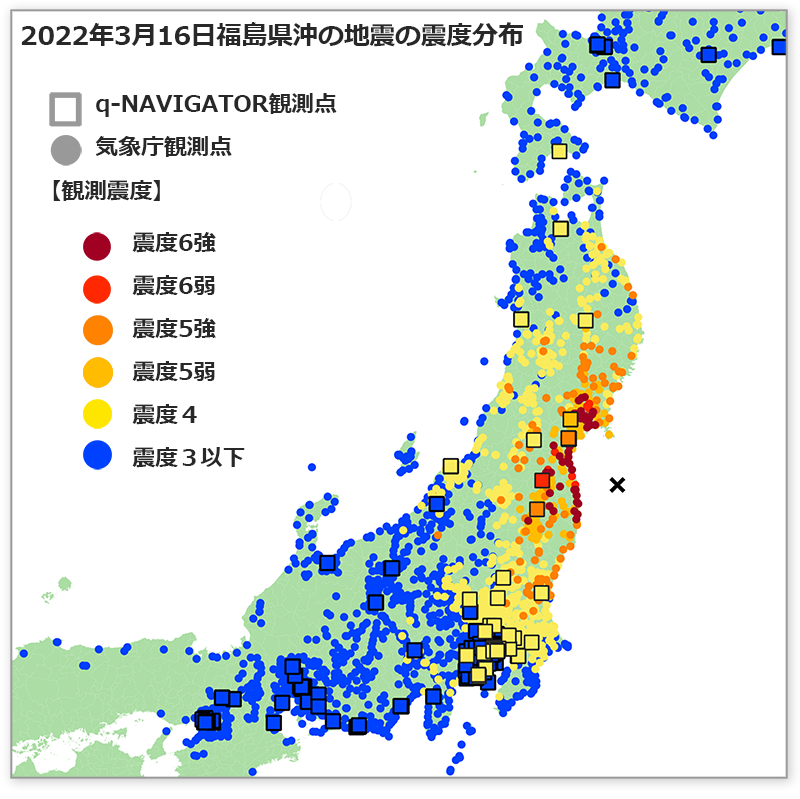

大きな揺れが観測された地震時には、判定内容が適正であるかとともに、判定速度や通信状況の確認を行い、品質の向上に努めています。

2022年3月16日に発生したM7.4の福島県沖の地震では、一部で「要注意」に判定された建物がありました。当社では、揺れの大きかった福島県、宮城県の建物の被害状況を調査し、判定結果の妥当性を確認しました。

地震後の停電時の正常稼働

- q-NAVIGATOR®は電源断に備えるUPS(無停電電源装置)を標準設置しています。2018年9月6日に発生したM6.7の北海道胆振東部地震では地域全体で大規模停電が起きましたが、システムはUPSにより停電後も約1時間、正常に稼働しました。UPSによる給電が終了し、システムが停止した後も観測記録や判定結果はオンラインで確認することができました。また、システムは復電後に自動的に立ち上がり、正常稼働しました。

不在時のクラウドサービスの活用

- 2018年6月18日に発生したM6.1の大阪府北部の地震は、通勤時間である平日の朝(7時58分)に発生したことで、交通機関に大きな混乱を引き起こしました。また、2022年3月16日に発生したM7.4の福島県沖の地震は、深夜(23時36分)に発生し、広範囲で強い揺れが観測されました。このような建物に管理者が不在の状況下でも、q-NAVIGATOR®のクラウドサービスを活用することで、揺れの強さや建物の安全性を遠隔地から即座に確認することができ、その後の迅速な応急対応に役立てられました。

令和6年能登半島地震での稼働状況

2024年1月1日に発生したM7.6の令和6年能登半島地震では、過去最大の428棟で地震の揺れを観測しました。全ての建物は震源から90km以上離れていたため、最大でも震度5強の揺れで、目立った被害はありませんでした。ただし、震源から200km以上離れた東京、名古屋、大阪の建物で、長周期地震動階級2の長周期地震動を観測しました。大都市部の沖積平野で超高層建物が他の建物より大きく揺れる様子が観測され、大都市部への長周期地震動の影響を再確認しました。

2024年1月1日に発生したM7.6の令和6年能登半島地震では、過去最大の428棟で地震の揺れを観測しました。全ての建物は震源から90km以上離れていたため、最大でも震度5強の揺れで、目立った被害はありませんでした。ただし、震源から200km以上離れた東京、名古屋、大阪の建物で、長周期地震動階級2の長周期地震動を観測しました。大都市部の沖積平野で超高層建物が他の建物より大きく揺れる様子が観測され、大都市部への長周期地震動の影響を再確認しました。

オプションメニューの拡充

第三者機関による技術評価

- 一般財団法人日本建築防災協会の「応急危険度判定基準に基づく構造モニタリングシステム技術評価」(2025年5月26日付)を取得しています。システムの信頼性は公的機関からも評価され、日本建築防災協会が認める判定指標にも対応可能です。

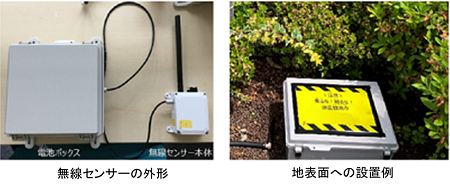

無線通信の適用

q-NAVIGATOR®では、センサー等との接続には信頼性が高い有線式を採用しています。しかし、敷地内に複数の建物がある事業所や施設では、棟間接続などで大規模な配線工事が必要となる可能性があります。このような配線に伴う設置工事コストを抑えることを目的として、無線通信技術を活用したセンサーも開発済みです。この無線センサーは、屋外設置にも適しており、地表面に設置すれば、建物だけでなく地盤の揺れも確認できます。

q-NAVIGATOR®では、センサー等との接続には信頼性が高い有線式を採用しています。しかし、敷地内に複数の建物がある事業所や施設では、棟間接続などで大規模な配線工事が必要となる可能性があります。このような配線に伴う設置工事コストを抑えることを目的として、無線通信技術を活用したセンサーも開発済みです。この無線センサーは、屋外設置にも適しており、地表面に設置すれば、建物だけでなく地盤の揺れも確認できます。